张蔚实验室的研究兴趣在于利用包括计算生物学和实验生物学的多种研究手段,探究一些重要的演化问题的理论基础和分子机理,例如物种形成、杂交和适应。实验室的研究思路着重于选择研究体系、聚焦整体框架和注重逻辑思维。实验室的研究对象通常是正在发生适应性辐射的物种,它们物种丰富,还可能具有不完全的生殖隔离。例如,鳞翅目的蝴蝶有超过18000个物种并存在着广泛的种间杂交,蝴蝶翅膀同时承担着飞行、控温、求偶、警戒和拟态等多种作用,因此是研究适应性性状和种间杂交导致的基因渗入的理想体系。测序技术和基因组编辑技术迅速发展,使针对非模式动物在全基因组层面进行群体遗传学和演化基因组学分析并对目标基因进行功能研究成为可能。

实验室主要的研究方向包括:

1)、利用蛱蝶翅膀的多样性,研究叶形拟态这一适应性性状的起源和遗传机理。

2)、建立理论模型,研究物种间基因渗入的发生时间与保留片段适应性质的关系。

3)、将非模式动物中建立的研究方法优化并引入模式动物,利用果蝇这一研究体系,对物种间适应性基因渗入进行功能验证。

实验室的长期目标在于通过研究拟态这一类经典的适应性性状,探索在自然选择与性选择压力下,物种的适应性演化机制;同时通过研究基因渗入对受体基因组的贡献方式,揭示这一类特殊演化事件在适应性演化过程中的作用和地位。

实验室主要的研究方向包括:

1)、利用蛱蝶翅膀的多样性,研究叶形拟态这一适应性性状的起源和遗传机理。

2)、建立理论模型,研究物种间基因渗入的发生时间与保留片段适应性质的关系。

3)、将非模式动物中建立的研究方法优化并引入模式动物,利用果蝇这一研究体系,对物种间适应性基因渗入进行功能验证。

实验室的长期目标在于通过研究拟态这一类经典的适应性性状,探索在自然选择与性选择压力下,物种的适应性演化机制;同时通过研究基因渗入对受体基因组的贡献方式,揭示这一类特殊演化事件在适应性演化过程中的作用和地位。

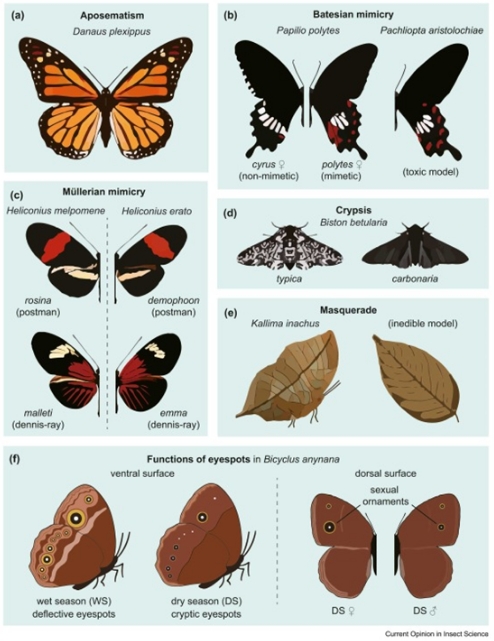

揭示蝶翅花纹的演化创新模式

蝴蝶的翅承担着重要而复杂的生物学功能,具有丰富的表型多样性,是研究表型多样性遗传和演化机制的经典体系。该论文首先以翅花纹提供的多种防御策略和代表性的眼斑图案为例,介绍了翅花纹复杂的生物学功能和表型多样性。接下来该论文从种间分歧、种内多态性以及表型可塑性三个递进的视角介绍了翅花纹多样性的研究进展,探讨了遗传因素和环境因素对于翅花纹的影响。值得注意的是,在不同的演化尺度下,一系列基因(或基因座)在翅花纹多样性的形成过程中反复起到关键作用,而上述基因调控序列的变化可能是导致基因功能和表型改变的主要原因。这表明蝴蝶翅花纹的形成建立在保守的发育框架之上,而其表型的演化创新则依赖于基因顺式调控模式的变化。

链接:https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2214-5745(23)00134-7

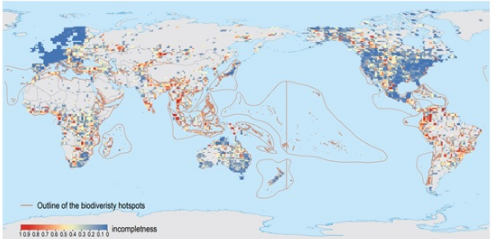

以山地蝶类为体系开展生物多样性研究

山区生态系统蕴藏着丰富的生物多样性,几乎所有的生物多样性热点地区都包含山地。基于目前生物多样性的调查结果,昆虫是动物王国中物种最丰富的类群,但对其多样性分布模式的了解却相对缺乏。相较于其他昆虫,蝶类物种丰富,具有良好的生态学和演化生物学研究基础,有望成为研究山区生物多样性的良好体系。该综述首先讨论了山区生态系统的独特性及其丰富多样性的成因,主要介绍了气候、地质环境变化等因素对于山地生物多样性塑造的作用,并进一步对于蝶类在山地的分布模式和影响因素进行了总结。综述重点介绍了具有代表性的蝶类遗传和进化模型在新的多组学和遗传学分析方法及实验技术助力下的发展,并以多个山地蝶类种属为例,介绍了新技术应用于山地蝶类多样性产生机制及适应机制的研究进展,并展望了以山地蝶类为对象,开展物种形成、演化,适应等重要生物学问题的研究方向。

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1673852723001364

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1673852723001364

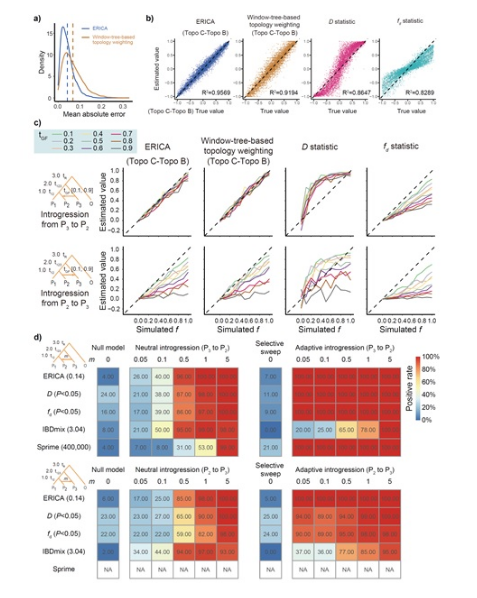

基于深度学习的基因渐渗推断方法

解决分类群之间的演化关系是演化生物学的基本任务之一。在大数据时代,随着测序技术和分析方法的发展,多项研究发现类群之间的杂交和基因渐渗可能强烈的影响了生命之树,并在物种形成和适应过程中起到了重要作用。在基因流广泛存在的背景下,评估物种之间的复杂关系仍具挑战。目前已有涉及基因渐渗推断的基于深度学习的相关方法的应用报道,但多是针对具体分类群的初步尝试,其一般适用性和可推广性受到了限制。该研究论文,提出了一种基于深度学习算法检测基因渐渗的方法ERICA。该方法基于基因组序列信息,通过识别拓扑结构不一致鉴定基因组内的渐渗区域。该方法能够有效的在模拟数据和多种动植物分类群的真实基因组数据中检测渐渗信号,为利用基因组数据评估类群之间的演化关系提供了一种具有一般适用性的新方法,有助于推动杂交和基因渐渗相关的演化研究。为了满足研究人员的广泛要求,该方法包括了一个在线提交门户和一个本地版本的工具包。因此,该研究不仅提供了一种先进的基因渐渗的研究方法,并且给出了完整的研究解决方案,展示了其解决多个系统中实际问题的能力。

链接:https://doi.org/10.1093/sysbio/syad033

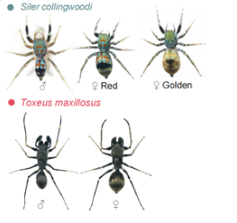

科氏翠蛛的不完美拟态

完美拟态被认为可以欺骗捕食者,从而有效降低模仿者的被捕食风险。然而,不完美的拟态同样大量存在,并对模仿者的生存适应存在重要意义。该研究聚焦体色艳丽的跳蛛科翠蛛属科氏翠蛛(Siler collingwoodi),通过对其与同域分布的跳蛛及蚂蚁的运动及体色特征进行定量检测分析,证明了科氏翠蛛存在不完美的蚂蚁拟态;行为学实验结果揭示了科氏翠蛛的不完美拟态对其适应环境的重要意义。

链接:https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(23)00824-6

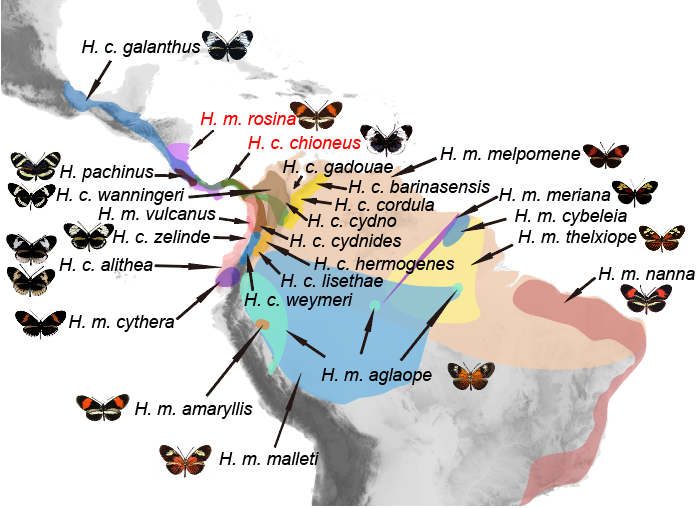

蝶类物种演化机制

化学感受在蝶类生活史和生殖隔离的建立中起着重要作用。蝶类化学交流涉及感受功能及其他辅助功能的协同作用,研究其差异背后的分子机制仍然具有挑战性。袖蝶属以其穆氏拟态、复杂行为和作为辐射式演化的实例而闻名,是研究物种形成问题的理想模式。该研究聚焦两种具有不完全生殖隔离的袖蝶属蝴蝶(Heliconius melpomene和Heliconius cydno),对其三种感受器官(触角、腿和口器)的基因表达谱和基因组差异开展综合分析,从跨越性别和不同生命阶段等多个角度揭示了在蝶类物种形成过程的化学感受演化。

链接:https://doi.org/10.1093/molbev/msac225

链接:https://doi.org/10.1093/molbev/msac225

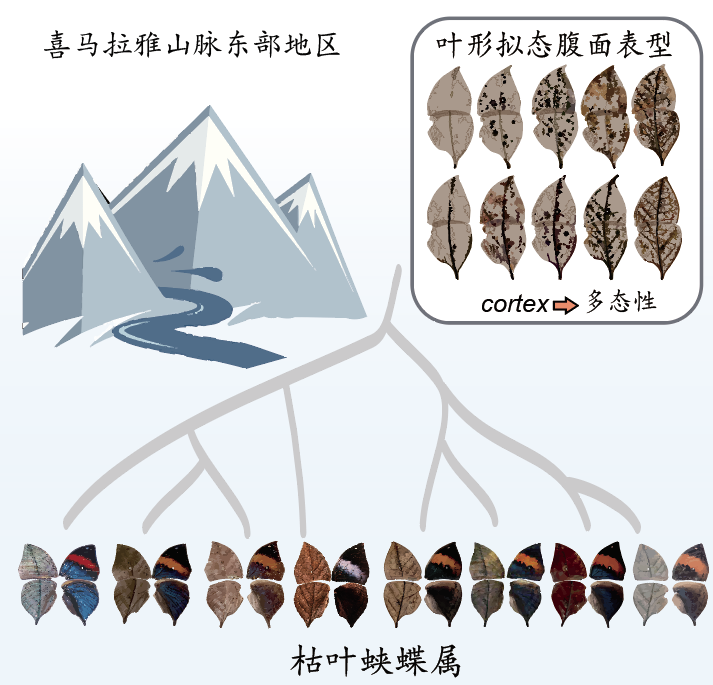

以枯叶蛱蝶属为例揭示山地生物多样性演化和遗传机制

枯叶蛱蝶属(Kallima)蝴蝶是叶形伪装拟态(leaf masquerade mimicry)动物中最为著名和引人注目的实例之一。枯叶蛱蝶属物种丰富,在山地和低海拔的生物热点地区均有分布,是研究山地物种多样性产生机制的理想系统。这项研究整合宏观与微观研究手段,以枯叶蛱蝶属为研究体系,对其物种多样性和遗传多样性的产生机制及演化历史进行了深入探究。在宏观层面揭示喜马拉雅山脉东部地区为该属蝴蝶的起源地与分化中心,青藏高原的隆升可能促进其属内物种分化;在微观层面鉴定到枯叶蛱蝶翅腹面叶形拟态多态性由cortex基因控制,并发现其在多个物种中经历长期平衡选择。这项工作为理解由地理变化和自然选择驱动的演化创新提供了新视角,为研究生物多样性提供了实例和理论依据。

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0092867422007942

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0092867422007942

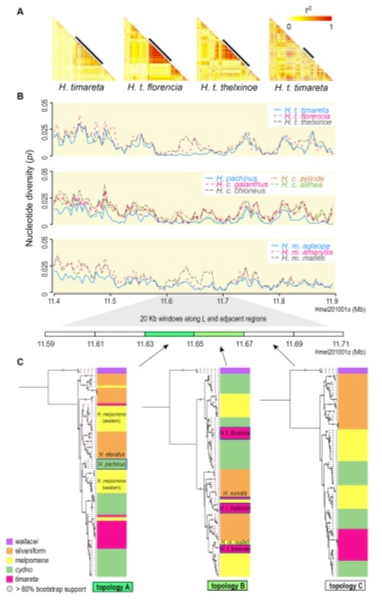

运动位点参与袖蝶物种形成与适应

物种形成涉及多种因素之间的复杂相互作用,在分子水平上厘清引发生殖隔离或参与早期物种形成的生态与生物因素之间的关系,有助于更加全面的了解物种形成过程。

研究以模式体系袖蝶(Heliconius)为对象,基于群体基因组数据确定了一个在多个种群和物种之间普遍高度分歧的基因组区域L,并发现L位点受到强烈的自然选择,且是一个渗入热点区域,具有不同于物种和翅膀图案模式位点的复杂演化历史。进一步的功能实验显示L位点内的基因与昆虫运动功能相关,提示运动功能可能参与了鳞翅目对环境的局部适应及物种形成过程。

链接:https://advances.sciencemag.org/content/7/32/eabh2340

研究以模式体系袖蝶(Heliconius)为对象,基于群体基因组数据确定了一个在多个种群和物种之间普遍高度分歧的基因组区域L,并发现L位点受到强烈的自然选择,且是一个渗入热点区域,具有不同于物种和翅膀图案模式位点的复杂演化历史。进一步的功能实验显示L位点内的基因与昆虫运动功能相关,提示运动功能可能参与了鳞翅目对环境的局部适应及物种形成过程。

链接:https://advances.sciencemag.org/content/7/32/eabh2340